.jpg)

.gif)

在交大徐汇校区北部,屹立着一座高大宽敞、冼练简洁的建筑,它就是最让交大人自豪、在功能上最能体现其办学重点与理念的工程馆。

这里不知成就了多少工科、理科、管理学科的优秀干才,是交大“饮水思源,爱国荣校”校训的具体体现。

❶

PART I

大师作品 工科殿堂

1926年,交通大学30周年校庆。此时的交大已具备近代工科大学的雏形,为社会贡献了不少工程巨子。

由于学校规模不断扩大,教学及办公场地不敷使用。时任校长淩鸿勋计划效仿外国名校,创建工业研究所,从事各项工程研究,以开辟工业教育的新途径,为国家和社会服务。

▼

淩鸿勋校长,1924—1927年在任,在百般艰难中维持校务,为30年代交大“黄金时期”奠定了基础。而且,他是交大历史上最年轻的校长,任职时仅30岁。

▼

1926年工业展览会师生代表合影,前排右起第六人为校长凌鸿勋。

许多老校友也认为,从事工业研究首先需要有专门的建筑及仪器设备,于是借校庆之机,张元济、王清穆、陆梦熊、王宠惠、唐文治、蔡元培、叶恭绰、黄炎培、福开森等人发起募建工业馆活动,但捐款还远远不够。

▼

南洋公学同学会合影,前排左四至左七分别为老校友沈叔逵、李维格、张元济、福开森。

1930年,铁道部部长孙科、次长兼交大校长黎照寰有感于培养工程人才的重要,决心设法早日建成工程馆,于是千方百计从铁道部筹得一笔巨款。

▼

▼

工程馆由当时沪上名噪一时的建筑大师邬达克(1893—1958)担任设计。邬达克出生在斯洛伐克一个建筑世家,在布达佩斯皇家学院受到良好的教育,25岁时在落难中流亡到上海,先在一家美国人开办的建筑事务所当助手,然后开办了自己的建筑设计事务所。自2015年,上海开始举办“邬达克建筑遗产文化月”活动,以纪念这位著名建筑师。

▼

邬达克在上海缔造了几十座经典建筑,比如原美国总会、万国储蓄会、摩尔堂、大光明电影院、国际饭店、光明中学、福州路花旗银行、绿房子等,不少建筑在很长时间内几乎成为上海的标志。图为海派装饰艺术风格的代表作之一“大光明”电影院。

▼

建于1930年的邬达克旧居,上海番愚路129号。

▼

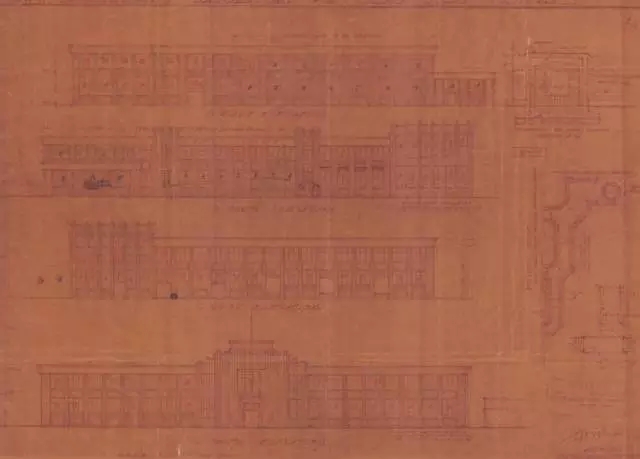

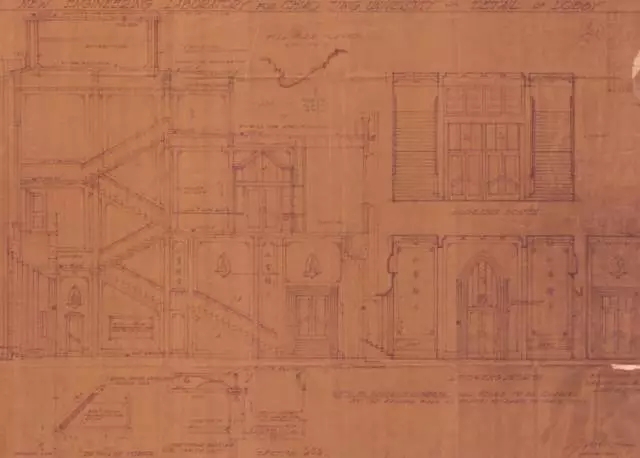

工程馆于1931年12月20日举行破土礼,2月14日上午举行奠基仪式,由黎照寰校长主持,铁道部部长孙科致辞。为永存纪念,学校又于5月2日特地将盛有纪念物的紫檀木制箱(类似于今天的“时间筒”)埋入基地土内,箱内珍藏有:工程馆破土典礼、奠基典礼照片各1张,邬达克所绘工程馆立体图1张,校景册1册,交大规章1册,交大1929年年报1册,《孙中山全集》1部,《交大季刊》(第四期经济号)1册,奠基日当天沪上报道的报纸如《民国日报》《申报》《新闻报》《时报》《时事新报》及《交大三日刊》等。图为邬达克所绘工程馆图纸。

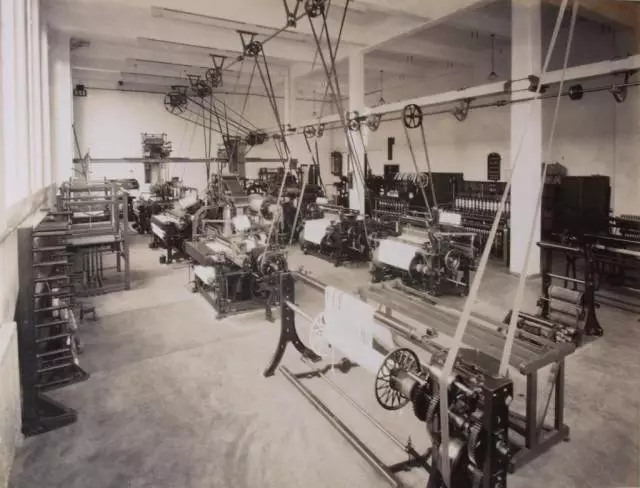

1931年底,工程馆落成,占地6500 平方米。楼高为两层,底层设有锅炉房、机械、水力、金工、材料、电气、标本等各种工程实验室,上层设有教室、绘图室、演讲厅、仪器室、模型室、教师休息室等,建筑面积达11007 平方米,集中包含了工程教学的各种需求,可谓当时上海乃至全国最现代化的实验室和工程教学楼。

▼

工程馆落成典礼原定于1932年校庆时举行,但因为“一二八”事变突发,学校停课而未能实现,直到第二年37周年校庆时,才于3月30日举行落成典礼。

▼

1933年校庆时,在新建的工程馆内外举办了盛大的工业及铁道展览会,以资庆祝。展品之所以限于工程和铁道工业产品,目的在于引起国人对工程和铁道事业的兴趣,破坏和平的军用品及“诱导奢侈之装饰物”均不得参加展览。整个展览会有实物,有模型,会场内有人引导解说,又有人操作示范,共有238家机构与制造商参展,是国内在该领域有史以来最大规模的一次展会,开创了中国机械工业的新纪元。上图为当时展览会盛况。

▼

参展的亚洲电器公司展出的产品

▼

1920—1930年代,上海华生电器制造厂参展的电风扇和电器用品,销量遍布全世界。图为1933年参展的华生电扇。

▼

福特汽车公司参加工业铁道展览会选送的产品

▼

1933年工业及铁道展览会时黎照寰(前排右四)与来宾合影

❷

PART II

装饰艺术 功能主义

工程馆建成后,唐文治老校长曾受黎照寰校长之托撰《工程馆记》,文中说:“维余平日之志愿,在造就中国之奇才异能,冀与欧美各国颉颃争胜。今黎先生(黎照寰)之志,亦犹是也……不惜糜数十万元财力以供诸同学之研求……唯愿诸生朝于斯,夕于斯,钚规镕钧、锲而不舍,蔚成吾国奇才异能。”

两位老校长和其他老校友将对学子们的拳拳之心和殷切期待,都融入和寄托在工程馆身上。

▼

工程馆是一栋典型的装饰主义风格(art-deco)建筑,其平面大体规整,呈“口”字型,东北角突出的附属建筑打破了完整性,“口”型以内是宽敞的内庭。

▼

工程馆立面构图强调明确的竖向线条,带有简化的哥特式特征。窗间墙壁柱凸出墙体且断面呈锯齿状,为加强刚劲挺拔、强烈向上的效果。

▼

建筑立面上,大的钢窗与凸出的壁柱凹凸相间,使立面充满变化。绝大多数壁柱装饰辅以45°斜砌三砖,断面呈“山”形。这些壁柱贯穿一二层直到女儿墙排水檐沟收头。红褐色的面砖、垂直的壁柱及塔楼部分层层向内收小的做法,都反映出装饰艺术派的特色。

▼

墙面转角处勒脚细部

▼

建筑主入口位于南侧中部,主入口采用七层叠涩,退进的“四分头”砖砌手法,大大强化主入口的深入感和立体感。主入口木门门框形成一个“十”字形。馆额“工程馆”由铁道部长孙科题写。

▼

门厅通往后院的门上部有尖券的长窗,显示出邬达克对哥特风格的娴熟把握。根据老图纸推测,长窗玻璃应为彩色玻璃,这些已经在历史维修中丢失。

▼

入口门厅两侧为垂直交通的主要楼梯。这一方面是平面功能布局的需求,同时也反映出建筑师邬达克是把楼梯当作一个重点造型元素。

▼

建筑的室内分隔左右并不对称,柱网也较为散乱;但外立面的壁柱仍保留了古典式的对称构图,这使得建筑外立面与室内墙体有一定的错位。从这一点来看,工程馆是古典建筑向现代式建筑平面过渡的一个典型实例。

▼

因教室需要大面积采光窗,故邬达克在设计时把窗放大,把窗间墙的截面缩短、加厚成柱墩形。部分教室朝走廊有连续的长高窗。

❸

PART III

教育交流 声名远播

工程馆建成后,成为当时交大设施最完善、设备最先进的教学实验大楼。

这里不仅是交大师生教学的重要场所,也是中外教育交流的重要基地,不少学术团体或专家学者在此举办报告与讲座,很多大学、中学的参观团到此以增长见识。

▼

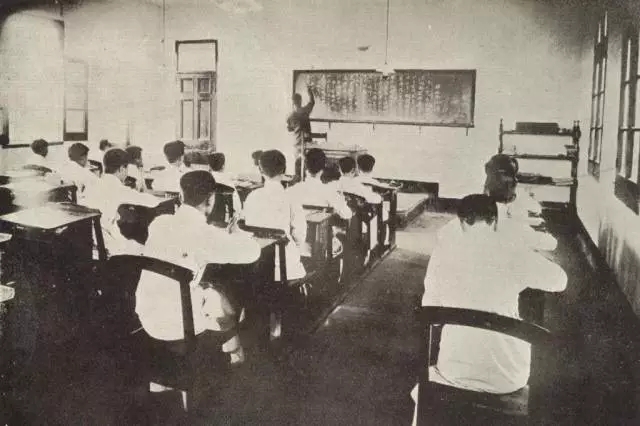

在工程馆内上课的学生们

▼

工程馆内20世纪30年代的电机实验室

▼

20世纪30年代的机织实验室

▼

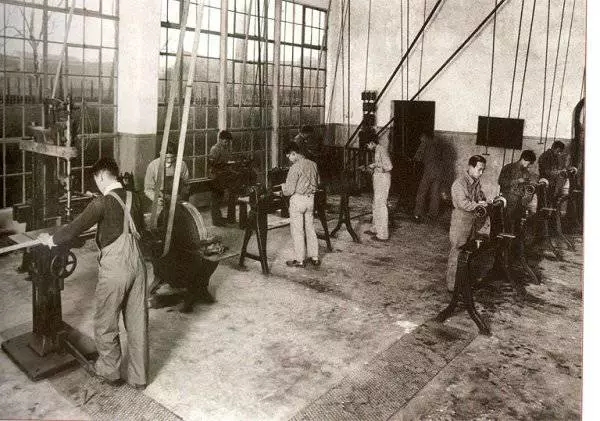

一年级学生进行金工实习

▼

交大机械学院二年级学生木工制模实习

▼

三年级学生进行机械实习

▼

四年级学生开展电机实习

▼

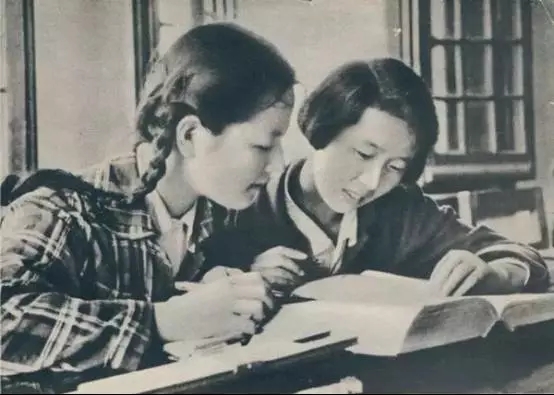

女生们在工程馆自习

▼

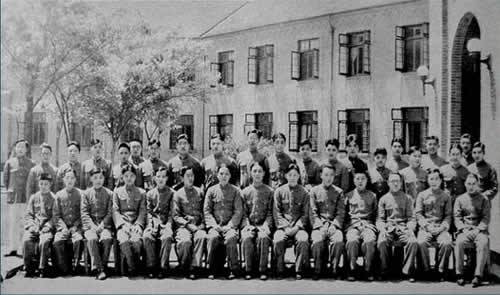

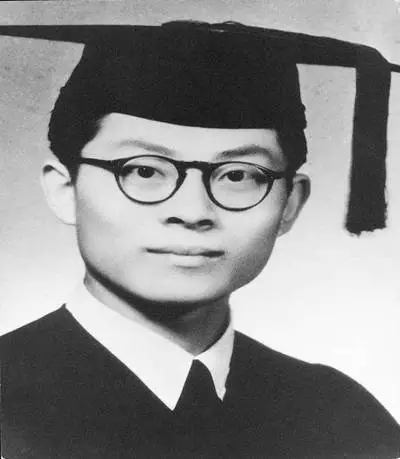

工程馆是一座以机械和电机工程为主的教学楼,1934届机械系学生钱学森是第一批在此学习的学子,图为1935届电机工程学院全体同学留影。

▼

1947届电机系学生江泽民曾就读于工程馆

瑞典亲王卡尔氏访问我国时,由京到沪,慕交大之名,就曾特地致函黎照寰校长,约期来校参观工程馆等处。

工程馆落成后不久,还先后迎接过两位获得诺贝尔奖的科学大师——无线电发明家威廉·马可尼与物理学家玻尔。

▼

.jpg)

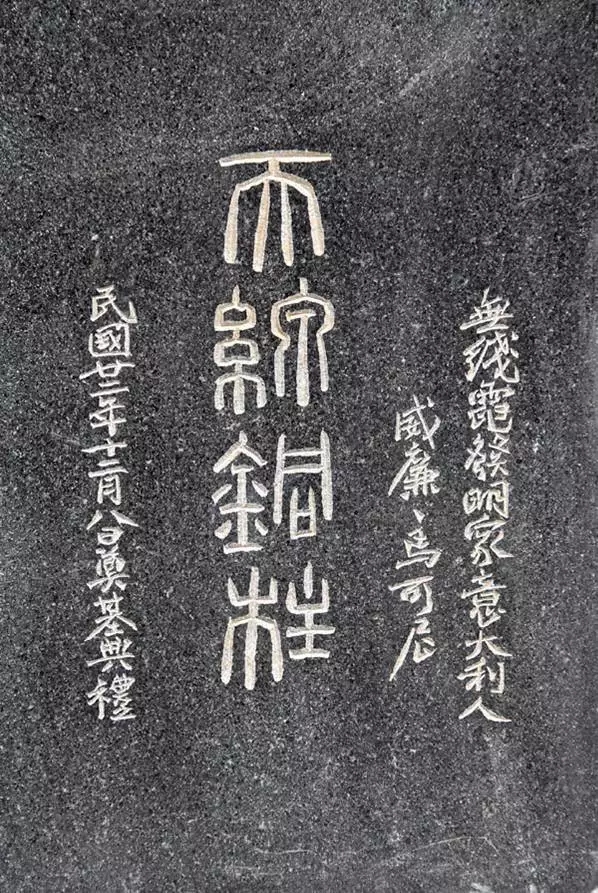

1933年12月8日,无线电发明家、诺贝尔奖获得者威廉·马可尼勋爵夫妇到访交大,与交大的教育者们一起,在工程馆前右面草坪上竖立起一根象征开创无线电课程的铜柱——马可尼铜柱,以资纪念并激励交大学子奋发向上。

▼

“无线铜柱”奠基典礼镌刻

▼

.jpg)

马可尼纪念天线铜柱至今仍伫立在工程馆前

▼

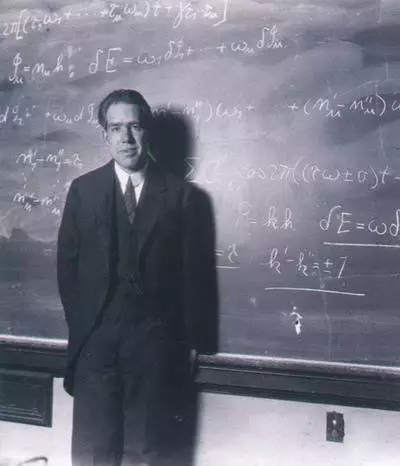

1937年5月20日,丹麦物理学家、哥本哈根大学教授玻尔来交大讲学,在工程馆发表了关于原子模型理论的前沿学术演讲。这是他在中国的第一次讲学。当天工程馆大教室里挤满了慕名前来的学生,人太多只好在过道上加座。上海电话公司和上海广播电台还联合向上海全市广播了会场实况。

▼

.jpg)

刊载有玻尔演讲信息的《交大三日刊》

▼

.jpg)

1948年6月24日下午,著名原子物理学家钱三强莅临交大,在工程馆做了“漫谈原子能”的学术演讲。图为钱三强1948年离别巴黎时,和恩师约里奥-居里夫妇合影留念。

工程馆里不仅谈科学技术,也讲国家大事,不少爱国人士、社会学家的报告也常借用工程馆的演讲厅。

▼

1933年4月3日晚,时任甘肃省政府主席邵力子先生应交大工业及铁道展览会邀请,在工程馆给学生做了题为“西北问题”的学术演讲,从西北国防、民族、政治、经济各方面阐述了开发西北的必要性,希望交大学生就其所学,能够以吃苦耐劳的精神开发西北。

▼

.jpg)

受邵力子报告的感召,一些交大学子义无反顾地奔赴西北,电机工程系学生戴中溶便是其中一位,他于1934年毕业后,即到甘肃天水胡宗南处参加电台建设,后成为地下党员,1947年被捕入狱,1949年解放前夕获救。

▼

.jpg)

1948年,交大建校52周年校庆时,为纪念曾任校长叶恭绰(1881-1968)在交通、教育、文化事业方面的卓著功绩及对对交大的巨大贡献,经凌鸿勋、赵祖康提议,将工程馆改名为恭绰馆。但这一馆名仅使用了两年左右,1950年后仍复命为工程馆。图为1948年4月8日,国立交通大学恭绰馆命名典礼摄影,主席台为淩鸿勋,后排右一茅以升,右二吴保丰,左一唐庆诒。

▼

.jpg)

1940年机械工程系毕业生留念。著名机车设计专家傅景常即在其中,他在回忆中谈到:“交大的工程馆,在当时的我看来,真是气象雄伟,富丽堂皇。馆成U字形,U字开口处是大门,入门有一庭院,院中有马可尼铜柱。那时无线电是很时髦的东西,所以无线电的鼻祖受人尊敬。楼上阶梯教室舒适宽敞,长又大的石质黑板几乎与教室同宽。楼下实验室中有当时先进的各种机械、电机、电报、电话、传真等设备,还有汞光实验室,光芒耀目,至今如在眼前。初入此馆,真是大开眼界,似乎已进入科学殿堂,颇有幸福自豪之感。”

❹

PART Ⅳ

改建修缮 功能延续

●1960 年,交大将原本两层的工程馆在二层上又加建了一层,建筑面积变为12898平方米。后加三层为了与原设计相协调,沿用了之前的竖向线条,延伸原壁柱直到平屋顶收头,但由于被原来的二层檐沟硬生生划分成两段,所以立面效果上缺乏一定的连续性,不过风格上还是基本得到了延续。

●2002 年,学校对工程馆进行改建,包括外墙面整治、屋面防水层整修、教室内安装绿色照明、大廊吊顶、地面铺面砖、厕所装修等,并在庭院增加草坪、铺地、花坛、座椅、灯具等设施。

●2011 年,学校委托我中心对工程馆进行了全面细致的修缮。这次修缮工作遵循了文物保护原则,对建筑外立面进行了清洗和维护,将室内柱子上的抹灰层去除,露出其原本的材质。实验室的铁门、内侧的金属外挂楼梯,都得到了很好的处置,院内绿化以马可尼铜柱为中心进行了精心设计,最终以一副健康的形态展现出当时工业时代的气息。

▼

.jpg)

修缮后的工程馆入口处

▼

.jpg)

工程馆的尖券大门

▼

.jpg)

工业感十足的装饰艺术

❺

PART Ⅴ

工程馆的价值评价

▼

.jpg)

历史价值:工程馆是近代交大的主要科研场所,当时大部分重要的实验室都设立在此,从这里培育出了大量的优秀工科人才,具有重要的历史价值。

▼

.jpg)

艺术价值:工程馆是著名建筑师邬达克的作品,也是装饰艺术风格的典型代表,体现出从古典主义向现代主义的过渡特征。除了工业时代的元素外,这栋建筑还带有邬达克本人的个人情怀,十字形的门洞加上主入口处的巨型哥特式尖窗,无不体现着欧洲人传统的神学秩序感。

▼

科学价值:工程馆采用混凝土框架结构,它的超大柱距和举架,为室内提供了灵活的空间,属于当时十分超前的技术手段。另外装饰艺术风格的建筑正是工业时代所产生的,所以建筑的整体风格与功能相适应,体现出那个时代的科学探索精神。

▼

.jpg)

工程馆南立面图

(编辑:俞菲)

.gif)