.jpg)

.gif)

大学校门往往是人们对这所大学的第一印象,它凝聚着大学的历史,传递出时代的信息,迎接着未来的希望。

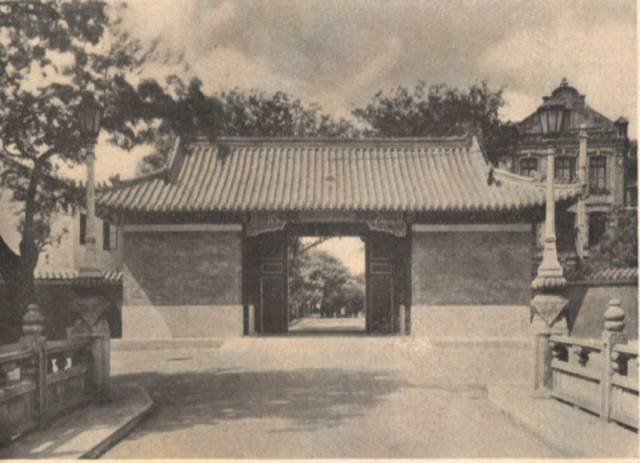

位于华山路上的徐汇校区正门,作为交大的象征,以其古老凝重、雄浑端庄的身姿,展示着百年学府的历史韵味。

❶

PART I

新式学堂 中式门面

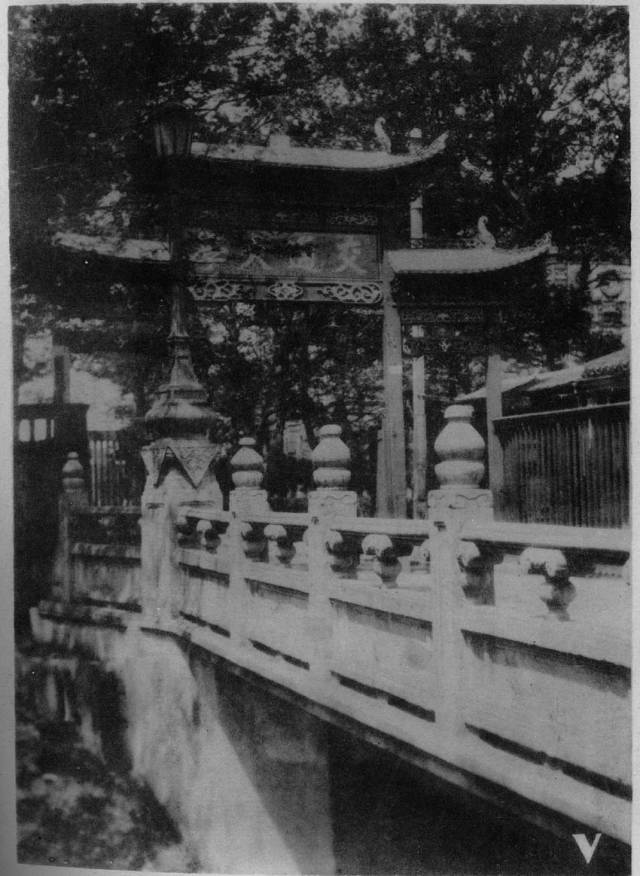

上海交大的前身南洋公学诞生于1896年,建校时学校大门选定在校园的东南角,前面有徐家汇三条主要河道之一的法华泾流经门口。

这条天然的“护城河”使学校与外面纷繁的社会环境相隔离,形成内外两个世界之间重要的过渡空间和地理分界线。

▼

旧时流经校门的小河

▼

河上原有一座木桥,称为校门桥。1926年,交大30周年校庆之际,校友们捐资建造了一座更为坚固的钢筋水泥桥,用以取代原来的木桥,栏杆带西式花饰,包括清水砖的望柱、铸铁栏杆和铸铁灯柱等。校门桥使得校门前的空间显得十分从容、有层次,也给人一种空间转换上的暗示:无论外面的世界多么喧闹,只要过了桥,面对的就是另一个宁静平和的求知世界。

▼

1926年校桥落成时,时任校长凌鸿勋曾立铜牌以志纪念。

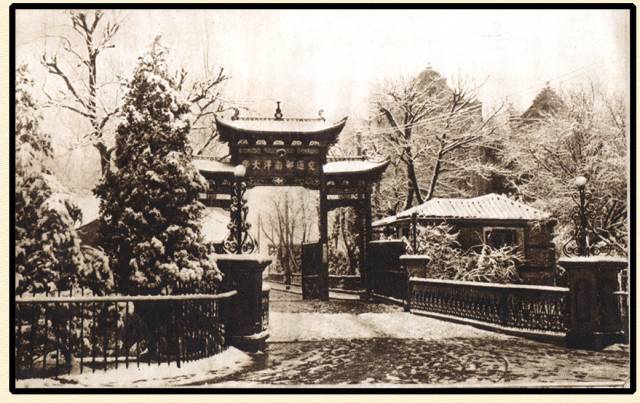

正门和中院一起建于1898年,是交大最早的建筑。当时的校门为四柱三门的木牌坊,明间门楣上写有校名。

由于从晚清到民国早期,国内政局风云变化,大学的隶属也一直变换不定,所以交大校名变换频繁。自1928年到新中国建立,一直叫国立交通大学,校名才算稳定下来。

而最初的这个牌坊门一直沿用到1934年,期间所经历的校名变更均在此牌坊上出现过。

▼

▼

1906-1911年,邮传部上海高等实业学堂时期校门。

▼

1912-1921年,交通部上海工业专门学校时期校门。

▼

1921-1922年,交通大学上海学校时期校门。

▼

1922-1927年,交通部南洋大学时期校门。

▼

1928-1934年,国立交通大学(上海本部)时期校门。

在通常意义上,牌坊是古代建筑中引导空间的一种非功能性建筑,因为占地小、视觉通透、装饰性强,常常作为庙宇祠堂、衙署、桥梁、园林、墓地前的导入部分,但其本身并不是建筑群体中的正门。

所以交大在三十多年时间里,并没有“正规的大门”。究其原因,一是因为建校之初,经费不充裕,不愿把钱花在大门上;二是作为一个新式学校,里面的建筑都是仿欧式古典风格,大门如果要做,也应该选取类似的风格(例如清华大学正门),但是牌坊可视为权宜之设置,所以不会有太大争议。

没想到,权宜之计却拖了三十余年,可见当年的交大重内涵而轻形式。

后来,木牌坊门因年久失修而逐渐损坏,学校曾经屡次重新设计新校门,但总限于经费问题而未能如愿。

❷

PART II

古典样式 新式结构

1934年,由热心教育的人士吴培初先生捐助5000元,民四级校友凌鸿勋先生及全级师生合捐2000元,学校拨公款5000元,改建校门的计划才得到落实。

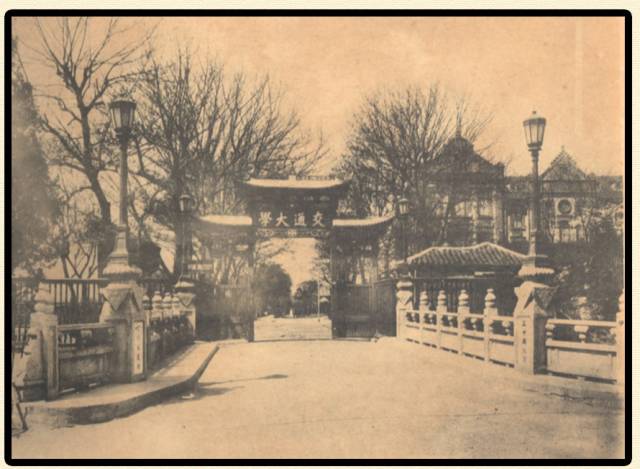

学校聘请了基泰建筑公司设计图样,经铁道部批准,由校友组织的钟山营造厂承建,1935年6月,建成了现存的仿传统官式大门。

▼

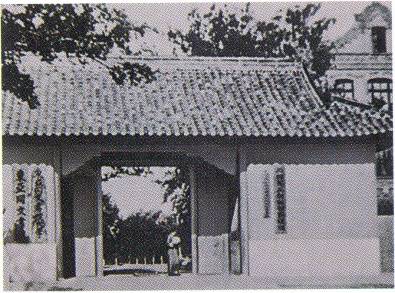

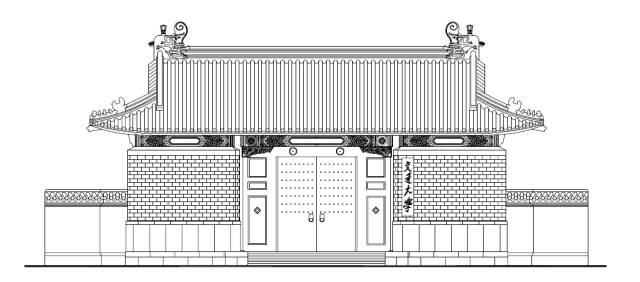

1935年落成的交大校门,式样为仿传统官式。三开间,单檐歇山屋顶,明间开门,两侧一为会客室、门房,一为校警卫室。整个建筑体量较为厚重。

▼

校门的装饰用色和建筑选材都十分尊重中国古典建筑的做法,其基座和墙裙使用的是古朴的石材,增加了建筑的敦实质感;采用清水砖墙,白石灰勾缝,取得与校门右边的图书馆一致的肌理感,也使得交大沿华山路一侧的立面色彩统一、完整。

▼

校门主要的装饰位于大屋顶和檐口部位,屋顶飞檐翘角,曲线优美,铺砌绿琉璃,正脊两头有鸱吻,戗脊前端有装饰小兽。

▼

檐下有仿木檩条和额枋的做法,上面饰有蓝绿色的旋子彩画,无论用材还是用色都力求保持校门的中国传统韵味。

这里值得注意的是,当时交大校园的校舍建筑采用的几乎都是西方建筑形式,惟独校门一直保持着正统的中国样式,这可能有三个原因:

1.体现这是中国人自己创办的学校:

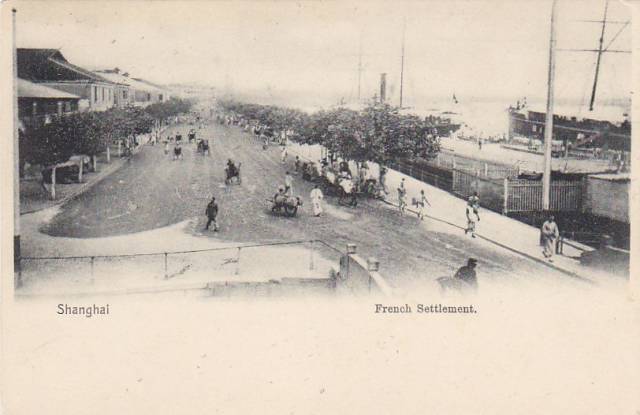

校门外正对的华山路的另一侧就是法租界,学校身处华界,从校门可以天天望见这片被侵占的领土,有助于激起“不忘国耻,振兴中华”信念。当时学校选择在这一位置建造这种式样的校门,就是希望能够在外国人面前树立起中国人的自信。

▼

上海法租界旧照

▼

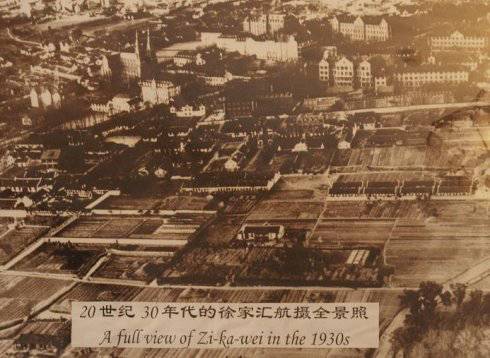

20世纪30年代交大所在的徐家汇一带

2.显示创办者“中学为体,西学为用”的思想:

“中体西用”是洋务派教育的根本指导原则,盛宣怀在办学时始终贯彻这一办学原则。

他们认识到虽然先期创办的北洋大学的学生对其他学科掌握得很好,“但是他们当中有许多人却不会写简单的汉语作文,而且对中国文学毫不熟悉”,因此在新学院的办学目的中更强调了对中文的要求,“只招收那些经过严格中文考试合格的学生”,并在学校的教学中强化汉语的学习。

校门的中国传统式样,就显示着交大的办学精神与宗旨。

▼

1895年盛宣怀在天津创办的北洋大学

▼

1896年,盛宣怀在上海徐家汇创办了南洋公学,即交大的前身。1923年,为纪念盛宣怀先生创办学校之功绩,学校师生在校园中部建立盛公铜像。惜毁于日寇侵华期间。

▼

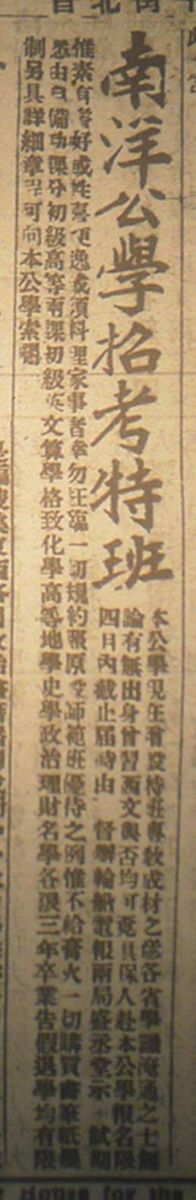

1901年5月7日《中外日报》上刊登南洋公学特班的招生广告。特班总教习为蔡元培先生,重视国文课程,培养了一大批社会精英。

▼

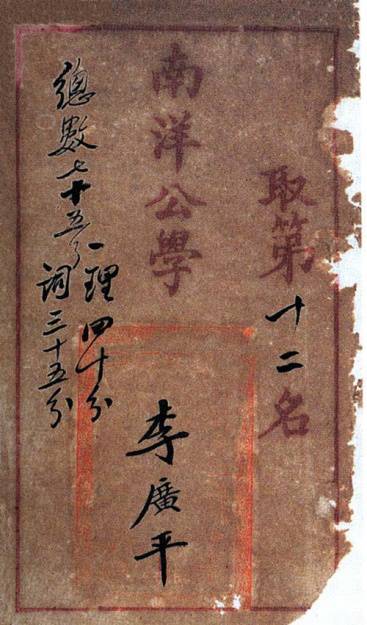

1901年李叔同考入南洋公学的成绩单

▼

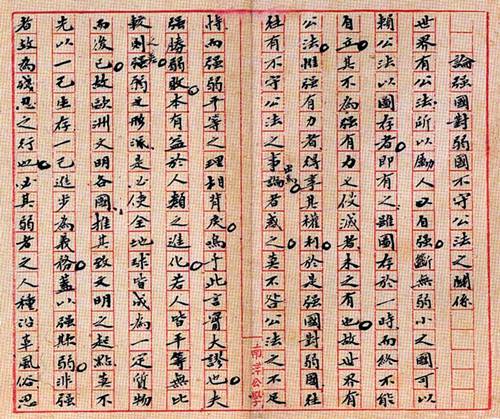

1902年李叔同在南洋公学受业于蔡元培门下时作业手稿

▼

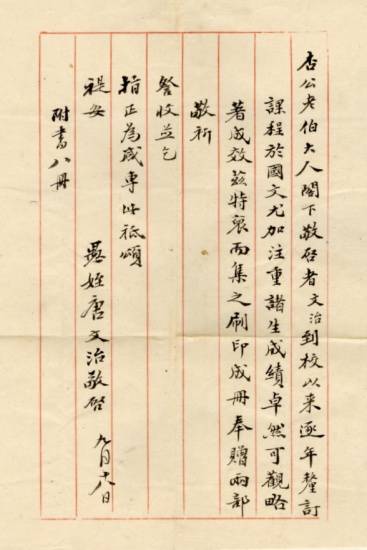

1914年9月18日,唐文治函送盛宣怀《南洋公学新国文》两部,并称“于国文尤加注重”。

3.追求民族文化自豪感:

当时处于民国政府相对“稳定”的时期,追求民族文化自豪感的思想风气盛行,建筑上也出现了一大批“中国固有式”的作品。这种建筑以欧式古典构图为设计手法,以当时的建筑结构和材料为技术支持,融入中国传统的建筑形式特点。30年代的交大也难免受这种思想的影响,选择了这种紧跟时代的形式。

▼

有趣的是,在交大闵行校区的建设中,东门也被设计成宫门形式,虽然扩大至五开间,但明显有模仿徐汇校区大门的意图在内。它反映了交大人对徐汇校区大门的不舍情结。

❸

PART III

见证沧桑 风雨同舟

校门伴随着交大穿越百年沧桑,一路走来,见证了校园内发生的种种历史事件。

▼

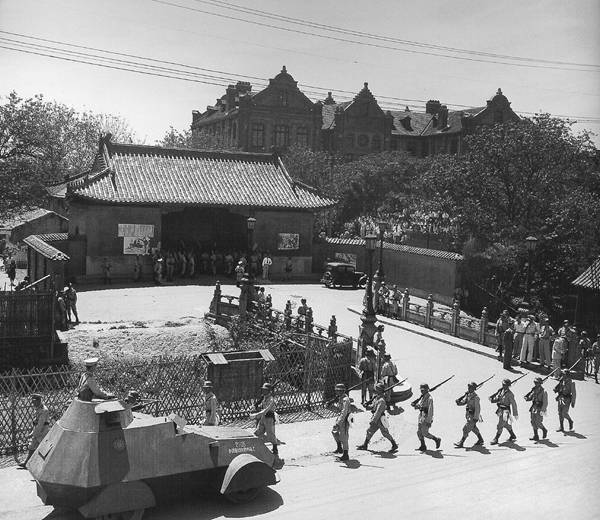

1938年,日本宪兵侵占交大校园,“国立交通大学”的牌匾被摘下,挂上了“东亚同文书院”的牌匾,直到1945年抗战胜利后才换回。

▼

国内革命战争时期,在这座校门下,交大的爱国师生冒着生命危险,与前来抓人的荷枪实弹的国民党军警对峙。图为1948年6月,军警封锁阻止大学生参加游行。

▼

还是这座校门,最早迎来解放上海的中国人民解放军,成为解放军指挥解放上海战役的临时指挥所之一。图为上海解放时期的交大校门。

▼

解放后,学校正门挂上了毛泽东书写体的“交通大学”校名,这一题字沿用至今。“上海交通大学”也成为国内外最具号召力的高校之一。

❹

PART Ⅳ

时过境迁 装饰退化

随着城市的发展,交大周围的环境发生了巨大变化,校门也经过了几次修整。

50年代初,构成校门一景的河道被填平,校门桥桥面和高起的河道逐渐融为一体,仅剩下栏杆和桥头灯尚可依稀追寻河浜的踪迹。

后来,交大所处的徐家汇,经过几十年的演变之后,成了上海最繁华的商业区之一。1999 年由于华山路拓宽工程的需要,拆除了校门桥,在原先桥头灯的位置,重置了两座象征性的汉白玉桥头灯柱。

目前的校门是在1999 年配合华山路拓宽工程,重新整修后的状态。

▼

1999 年拆除校门桥后的状态。校门外泥砖和混凝土的地坪换作花岗岩地砖,两侧的棚户住房也被拆除廓清。由于没有了校门桥的过渡,现在的校门几乎直接临着马路,使得大门前的空间显得有些局促。

▼

目前的校门在维修中,虽未进行结构上的改动,只是进行了整体粉刷,但施工质量并不令人满意。校门原立面主体墙面采用的是清水墙面,墙裙用的是假石块,但目前的墙面使用直接在墙面上画出的砖块代替原有的清水砖墙面,而且颜色与清水墙面存在相当大的差异。另外,柱子、雀替、箍头等构件,以及旋子彩画的颜色等,都与原建筑存在很大偏差。校门原来古朴、稳重的韵味,被艳丽俗气的色彩和描绘所破坏。

▼

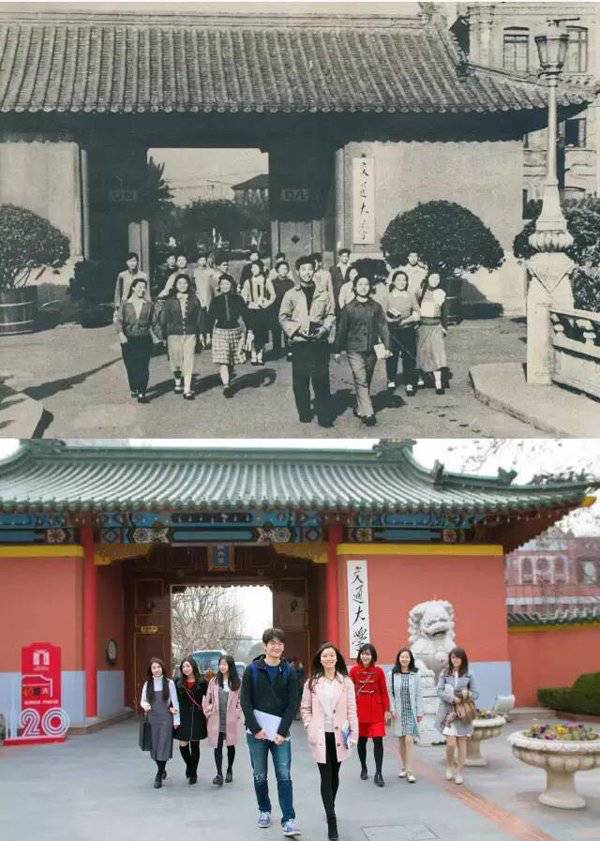

今昔校门与学子。置身车水马龙的繁华闹市,带着浓郁民族风格的交大校门,在上海这一现代都市中心城区的建筑丛林中,尤其显得与众不同。在80年的岁月中,古香古色的校门将喧嚣关在门外,给学子们提供了一方净土和安静的书桌。

❺

PART Ⅴ

校门的价值评价

▼

历史价值:交大校门建于1935 年,是校园的标志性建筑。校门与图书馆的组合面向华山路,形成整个校园的沿街立面,展现了交大校园历史建筑群入口的古朴形象。这个形象不仅是全校师生的回忆,更是上海市民整体的城市记忆。

▼

艺术价值:交大校门采用了中国传统官式大门做法,是交大建筑群中惟一一座完全运用了中国传统建筑做法的建筑。在这座以“中学为体、西学为用”为宗旨的学校,这座大门正是由传统跨向世界的大门。

▼

科学价值:该建筑是近代对中国传统建筑做法的一次尝试。这一时期,混凝土的使用已经十分普遍,各种西方建筑技术也已经在上海发展成熟。然而,对于传统建筑,在更接近现代工程项目流程中,校门无疑是较早的一次,也是一次成功的尝试。

▼

校门东立面图

(编辑:俞菲)

.gif)