.gif)

前言

随着中国城市化的快速推进,工业和社会转型问题已成为当下中国一个显性问题。为了适应新的产业结构与不断扩大的城市规模而进行的城市空间调整优化,工业遗产保护已成为文化产业与新景观布局的生长点,并得到了越来越多的政府和各界的关注。这些承载工业时代的文化遗产,不但反映着技术和科学的发展水平及工业社会的发达程度,还反映出时间和空间的不同所体现处的不同的工业艺术特色。作为文化遗产的重要组成部分,工业遗产属于交叉研究领域。行业和学科的不同,导致看待工业遗产的角度和价值取向也各有不同。

2003年联合国教科文组织(UNESCO)就对工业遗产进行过界定:工业遗产不仅包括磨坊和工厂,还包括由新技术带来的社会效益与工程意义上的成就,如运河、铁路、桥梁、工业市镇以及运输和动力工程的其它物质载体。

相对于西方国家对于工业遗产的保护利用发展模式,我国对于工业遗产保护问题的立场,需要由以往的“大拆大建”过渡向保护与开发专项,以实现工业遗产的再生和可持续发展。因此,对于工业遗产发展的历史脉络、历史痕迹的发掘、发现、保留便更具有极其重要的意义。

上海作为近代中国工业发展最为蓬勃的城市之一,自开埠以来,便有无数的工业建筑林立崛起。外滩与浦江沿岸地区作为近代上海工业发展的核心地带,沿贯着上海全境的黄浦江,分布着大量的工业建筑。这些珍贵的工业遗产,对于我们深度剖析工业遗产各方面的价值,具有极高的借鉴和保护意义。

❶

PART I

近代上海工业兴盛的原因

▼

20世纪初的黄浦江畔工业带

上海是中国近代工业中心,而上海在开埠后成为工业中心的原因是多方面的。

其一便是上海得天独厚的地理位置。在最初通商的“五口”中,上海坐落于长江的入海口,又最接近当时中国的经济中心,便于西方资本对庞大的中国腹地市场施加影响。因此自从开埠以来,外国势力便十分重视上海在交通航运方面的先天优势,大力发展与航运业配套的港口工业设施,同时构筑完善的市内市外交通网。到19世纪末,环绕着上海的近代化交通网络已经形成,大大有益于近代化工业的发展。

其二是上海成熟的租界体制带来的安全保障、土地资源与相对固定的税率。近代上海有建立最早、规模最大、体制最完善、地位最重要的租界。1845年颁布的《土地章程》,1864年建立的会审公廨,1882年设立领事法庭等等,都使得外国通过对华战争以及签订条约获得的“治外法权”得到了具体的实施。租界体制的成熟为外国工业的投资提供了一个相对稳定的环境。另外,《土地章程》的“永租”原则,以及租界的不断扩张又为外资工业投资提供了廉价的土地资源。

▼

20世纪初的上海市街地图

其三是上海持续增长的人口。由于上海,特别是租界地区的“治外法权”,上海地区在19世纪中叶席卷江南的太平天国战争中受到的冲击较小。周边地区因战乱、饥荒或洪灾等因素而产生的大量难民在整个19世纪的后半叶大量涌入社会相对稳定的上海租界。仅1885到1895年的十年间公共租界内的华人人口就增长了92.8%。大幅增长的人口为上海提供了充足的廉价劳动力,对工业的发展大有裨益。

其四是上海在发展过程中逐渐兴盛的金融行业。19世纪末,经过50余年的建设,加之《马关条约》的签订,上海已经逐渐具备了发展近代金融行业的条件。19世纪末,一批既代表各国经济势力的扩张、又代表各国政治影响的扩张的外资银行在上海先后开办,如德华、横滨正金、道胜、花旗银行等。金融资本与大工业资本的结合,为外资工业在20世纪继续在上海的勃兴提供了强大的金融支柱。

▼

横滨正金银行(现为中国工商银行上海分行营业部)

不难看出,上海因其优越的地理位置成为外资在中国首选的落脚点。在不断的建设中,上海政治环境稳定,土地与劳动力保持充足,交通、金融等行业又不断完善。在多种因素的交叉作用下,上海得以成为当时中国投资办厂的首选,演变为中国近代工业发展的中心。

❷

PART II

黄浦江与上海近代工业的发展

黄浦江贯穿上海全境,江阔水深,水势平缓,是上海的地标河流和重要水道,也是长江汇入东海之前的最后一条支流。

▼

19世纪的黄浦江一景

黄浦江拥有较多的支流,除了最为著名的吴淞江之外,还有沙泾港、虹口港、杨树浦港、虬江等。支流构成的密集水网,也大大方便了货物的运输。1843年,上海正式开埠的同年,英国驻沪领事巴富尔的告示中,就规划了黄浦江边供外国货轮停泊的洋船停泊区,足以可见黄浦江及其周边水道在航运上的作用。

▼

19世纪开埠后的黄浦江

而黄浦江沿岸的土地则成为了同时毗邻这些水道与租界地区的重要地带。以杨树浦地区为例,这一地区处于公共租界东端与上海县的交界地,濒临黄浦江下游航道,扼租界水路交通咽喉。1869年,公共租界当局在原淞浦西北岸土塘的塘基上,开始筑杨树浦路到杨树浦港,1870年建成。

可以说,诸如杨树浦港区的黄浦江沿岸地带,沟通了租界金融和商业中心与航路水道的联系,适合大规模兴建工业设施。

▼

杨树浦电厂的烟囱

1845 年,《土地章程》制定后,英国首先在外滩建起了2 座驳船码头,一座专供英国船舶通过驳船装卸使用,一座专供海关验货用,这是浦江两岸最早出现的工业建筑。以此为开端,浦江两岸地带的工业建筑逐渐兴盛起来,码头、工厂和仓库等占据了黄浦江绵延逾15公里的大部分岸线,成为重要的环境空间图腾。

▼

20世纪30年代的黄浦江轮渡码头

❸

PART III

19世纪黄浦江沿岸工业建筑的发展

从时间跨度上看,浦江两岸的工业建筑在修建时间上横跨近一个多世纪,以19世纪末20世纪初为界,在用途、风格上具有明显差异。

自开埠至19世纪末《马关条约》签订期间,上海主要以发展航运行业为主。因此浦江两岸新建的工业建筑,也主要都是为配合航运行业而建设的码头、仓库、船坞、船舶修理厂、油栈设施。这些港口工业构成了19世纪黄浦江工业的主体。而作为港口工业附属的轻工业虽有出现,但数量较少、规模较小,在浦江两岸没有明显的聚集特征。

▼

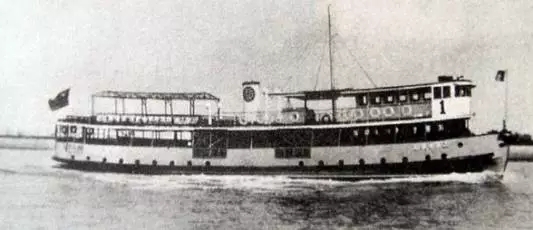

20世纪初的浦江渡轮

19世纪50 年代末,随着英美公共租界形成,虹口至杨树浦一带的港口工业兴旺起来。19世纪60年代中期开始,外商强迫上海道台按照租界土地转让办法,允许浦东土地买卖,浦东一侧的码头仓栈建筑也相继出现。此后,虹口沿江及其对岸浦东地区、法租界外滩和老城厢对岸浦东地区,成为外商港口工业的密集地带。

19世纪70年代后,清招商局崛起,逐渐打破外商垄断码头的局面,先租用了虹口兆丰路东侧的耶松码头加以改建,定名为招商局北栈;而后收购十六铺金利源码头等,形成招商局南栈;并于 1887 年收购旗昌洋行所属外虹桥东码头,成立招商局中栈;又在19世纪90年代添置了浦东华栈码头、杨家渡码头等。

伴随着码头的建设,船舶修造业也成为黄浦江滨江最典型的近代工业形之一式。如1851年出现的美商杜那普船坞,是史料记载最早的船舶修造厂。此后外商的船舶修造厂不断涌现,以1865年英商成立的耶松和祥生船厂发展最为迅猛,并采取吞并和自身改造的方式,成为黄浦江畔实力最雄厚的船厂。

▼

公和祥码头仓库

与之相对的华人船厂,最著名的是江南造船厂。1865 年,李鸿章在虹口顺泰码头旁开设江南制造局,1867 年迁至上海城南高昌庙,逐渐发展为今天的江南造船厂。

▼

江南制造局

进入19世纪90年代后,随着船舶动力、吨位的大规模革新,先前所建设的码头仓库有些已不能满足航运发展。这一时期散装游船代替了箱装游船,不少码头进行了设备上的更新,作为这一时期工业建筑代表的油栈码头也开始出现。

1893年德商瑞记洋行首先在浦东华栈附近购置土地建造油栈码头,这是上海第一座卸装油轮的码头。

此后亚细亚火油公司、美孚公司在浦江两岸修建了很多火油栈与油轮码头。

▼

美孚火油公司

▼

亚细亚火油公司仓库

19世纪末至20世纪初上海的工业建筑材料以传统的砖、木为主,结构形式多为传统木结构和砖木结构。一些码头或厂房的附属建筑,如公寓写字楼等,因其办公管理的用途,对其形式风格以及细部的装饰则更加注重。

其中的典型案例是建于1876年的江南弹药厂。该建筑为砖墙承重,双坡屋面,中央突出天窗,青色机平瓦覆盖。其内部则为钢结构仿木构式,屋架全部钢制,用十二根圆形钢柱支撑。在细部装饰、门窗等方面则吸收了西式建筑的元素。

另一个稍晚些的案例是民生码头内的别墅,建于20 世纪初,由公和洋行设计,原为英国“蓝烟囱”轮船公司码头。

▼

民生港区办公楼

供码头管理者居住办公的别墅则是典型的花园洋房风格。别墅采用传统建筑材料,木梁架砖混结构,外墙为中粗卵石墙面。红色木门窗。屋面上设烟囱,覆盖机平瓦。室内多有装饰精致的木楼梯、地砖、天花线脚,并多有西式的家具陈设,处处体现出花园洋房的精致美感。

▼

民生码头别墅

❹

PART Ⅳ

《马关条约》签订后上海工业建筑的特点

浦江两岸工业建筑发展的第二个时期始于19世纪末。《马关条约》签订后,外国资本得以大量涌入中国,外资工业大规模兴起。

这一时期,在先前50年港口工业兴盛的滨江地带不远的内陆地区,出现了大量外商投资的工厂。

在世纪之交的十余年间内,仅纺织产业就有英商怡和纱厂、美商鸿源纱厂、德商瑞记纱厂、日商大纯纱厂等先后开办,这些工业多分布在杨树浦一带。

直到19世纪30年代,外商进一步扩大投资,兴建了一些重工业工厂如浦东钢铁厂等,并开办了一批中小企业,如 1925年在浦东白莲泾开设纶昌印染公司。

同时,随着工业建设的进一步开展,除了工厂之外,还出现了一大批工业附属建筑物,如怡和洋行、大北电报公司、招商局大楼等。另一方面还有租界管理者修建的市政工程设施,如外滩气象台、黄浦水文站、工部局宰牲场等。

▼

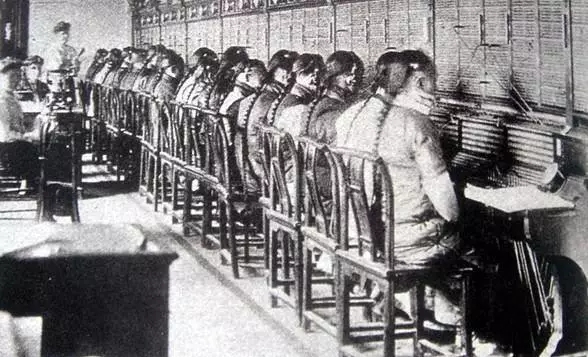

1882年的大北电报公司

此时外商资本急剧增加,大规模的工业生产成为上海经济发展的主要动力。

在这样的社会背景下,工业建筑对技术的敏感性显露无遗,以混凝土、钢材等现代材料为特征的工业建筑大量出现,其形体简洁,结构坚固,空间开阔,建筑强调几何形态,外观几乎无装饰,更注重功能的适用性,注重和技术和材料表现,展现体量和技术的美感。

修建于1933年的工部局宰牲场即是一例。这座宰牲场由工部局建筑部的设计师设计,著名的余姚记营造厂营建。建筑采用了钢筋混凝土结构,为达到在夏天保持室内温度凉爽的目的,墙体厚达50公分,两层墙壁中间采用中空形式。

▼

工部局宰牲场

▼

工部局宰牲场内部

而怡和洋行、招商局大楼等附属建筑则多为单体建筑,多为工业附属办公楼或构筑物,室内空间不甚宽敞,不具一般厂房的大跨度特征;它们多作市政工程、办公建筑之用;从建筑风格和技术特征看,外观多为新古典主义风格,结构形式根据建筑特征判断有钢筋混凝土结构、钢结构等。

▼

怡和洋行

举例而言,外滩信号台建于1907年,折衷主义风格。矩形平面,地上两层,地下一层。建筑外墙红、灰两色,顶部为一高36.8 米的圆柱。黄浦水文站则建于1912年,由上海浚浦局委托设计。建筑分为测亭和水工建筑两部分。测亭框架结构二层建筑,屋顶设观察平台,立面花岗石贴面装饰,多处挑出阳台。

▼

黄浦水文站

❺

PART V

战时浦江工业地带的情况

1937年八一三淞沪会战期间,上海宝山、闸北、浦东等地诸多工业设施均在战火中毁于一旦。相比之下,浦江两岸地区的工业设施受到的破坏较小。其中杨树浦地区由于是日资工厂聚集区域而鲜遭波及。日商在此处开设的工厂中仅纺织体系的就有20多家,其中规模较大的有裕丰、公大、大康、东华等厂。租界区域内的工业设施则未受战火波及,原本继续保持先前的运作模式。到1941年12月太平洋战争爆发,日军正式进占租界,这些工业设施也被日军接管。

▼

日军在杨树浦地区的防御工事

这一时期上海的工业发展陷入了明显的停滞。租界区域内的工厂由于受政治环境的影响,在淞沪会战后至太平洋战争爆发前的一段时间内还曾出现国短暂的畸形繁荣,但在日军进占后便因资源稀缺以及日伪政府强制低价收购政策等因素的影响日渐凋敝。

浦江两岸以招商局时代建设为主的官营码头以及民营码头在八一三事变后也基本被日军接管,征做军用。如华栈码头和虬江码头等码头均被日军占领,并成为日军的据点以及交通枢纽。但外商码头仍继续营运。太平洋战争爆发后,日军占领租界,接管了所有外商码头和停泊在上海港的英美外轮,欧美各国航运业基本停营。

▼

日军坦克向虬江码头移动

1945年抗日战争胜利后,国民党政府接收一批日伪企业,上海境内的官僚资本工业急剧膨胀。加之外商撤离,这一时期浦江两岸的工厂多数均被官僚资本接收改组。仅在杨树浦地区,就设有属于中纺公司的8个棉纺厂、3个印染厂、3个毛纺厂和2个纺机厂;有属于中电公司的上海3个分厂;有属于中央化工厂的上海分厂;有中国农业机械公司的2个厂等。1946年上海的工业发展还曾一度出现短暂的“黄金时代”,以杨树浦等工业区为核心,造纸、印刷、机电、化工、文具用品等产业纷纷复苏。然而到了1947年下半年以后,工业开始萎缩。1948年以后,物价暴涨,市场萧条,一些在沪的工厂企业主无心经营,资金设备外流至香港台湾等地。

❻

PART Ⅵ

解放后浦江两岸工业建筑的发展情况

解放后,浦江两岸滨江地带的工业发展较为缓慢。

黄浦江两岸的码头被划归上海港务局管理。港务局对原有的港口工业进行了调整,但由于抗战前,黄浦江岸线已经码头林立,已经基本没有建造新码头的空间,因而多为对现有码头的改造工程。

另一方面,随着经济结构的拓展深入,解放后上海工业相继向近郊区进行调整,1956年,在近郊形成漕河泾、北新泾、彭浦、五角场、高桥、庆宁寺、周家渡、长桥等 8个有行业特点的工业区;1957年,又开辟闵行、吴泾、安亭、嘉定、松江等5个卫星城。扩建、新建的工业建设项目均安排在这些卫星城和市郊城镇。

此外,解放后用于上海工业建设的资金并不宽裕,1953~1955年,投入上海工业的资金平均每年只有9000多万元,用于企业更新改造的资金在1955年也只有4051万元,以致“一五”时期上海工业总产值平均年增长率只有14.5%,低于全国18%的发展速度。

在这种情况下,黄浦江两岸地带的工业发展较为迟缓。但随着上海调整产业布局,扩建及新建工业落户卫星城,一些市郊的滨江地带得到了开发。以江川路一带为例,这一地区地处黄浦江上游,距离入海口较远,长期以来,工业稀疏,在解放后却得到了一定发展,上海电机厂、重型机器厂、闵南船厂等工厂先后落户在这一地区。

▼

上海电机厂

解放后在市郊滨江地带兴建的这些工厂普遍占地面积较广,厂区内有功能完备的厂房、仓库、办公等设施;从建筑特征看,这些建筑多为钢筋混凝土建筑和钢结构建筑,空间尺度较大,结构安全,形式简洁。

进入20世纪90年代后,上海的城市建设进入“退二进三”的进程中,第二产业大幅衰退。大量工业停产搬迁,黄浦江沿岸的不少工业建筑遭到弃置,形成了数量众多的工业遗产。

❼

PART Ⅶ

浦江工业建筑的保护现状

可以说,上海百余年前建设的浦江工业建筑,不仅注重实用,还较好地体现了不同时代的不同风格,在建筑史、建筑美学的研究层面也有参考与欣赏的价值,在规模、外观上都别具一格。

但是,弃置的滨江工业遗产正面临严重的生存困境。部分由于自身功能退化而引发空间闲置;部分由于自然及人为原因而导致破坏甚至被拆迁拆除;部分虽自身保存较好,但其生存环境恶劣。举例而言,杨树浦工业区、南浦大桥至张扬路地段的上港煤炭分公司码头、江海南关验货场等工业遗产均处于闲置状态,在自然因素的侵蚀和人为因素的破坏下,颓败不堪。

▼

上海船厂制机车间现状

▼

秦皇岛码头衰败现状

因此,对这些工业遗产的抢救、保护与再利用,特别是对那些在浦江两岸长期为人所遗忘的工业遗产的价值进行重新发掘,这样的工作已是迫在眉睫。

(审读:曹永康 丛绿 编辑:俞菲)

.gif)