.jpg)

.gif)

经历了片面的“去工业化”,欧洲城市继承了大批在转型过程中起到重要作用的工业遗产。虽然工业遗产数量在增长,但保护方式依然是将其博物馆化,这经常导致经济上的不可持续。与此同时,中国同样经历了去工业化进程。欧洲和中国,从现象本身来说,产业转型和工业区域再开发的需求是相同的。

在《工业区的再生:从欧洲到中国,在旅游和制造业之间寻求再开发的新趋势》(

Regeneration of Urban Industrial Heritage:Redevelopment Trends between Europe and China,from Tourism to Production)这篇文章中,来自意大利的三位学者Giaime Botti、Edoardo Bruno、Arturo Pavani通过比较欧洲和中国采取的不同策略,研究了城市棕地和旧工业区的再开发策略,目标则是提出城市工业遗产再开发的第三条道路 :“在其中植入生产空间、办公室或艺术家工作室等新功能的同时,保持其向公众开放。”它基于已有案例进行了分析,提议了一种可以在吸引游客的同时能够保持旧工业区的生产性、实施起来最复杂但也同时最利于私营公司和公众的方法。

今天,旅游已成为现代城市发展最强劲动力之一。旅游社会学不仅有助于解释这一影响众多城市的全球现象,还提供一套新的工具,更好地分析这一进程,帮助理解建筑设计在界定和处理这种转型时的角色、局限和潜力。这一过程有可能对旧工业区融入当代城市生活和生产发展产生积极影响。我暂且把文章中所倡导的这一种模式的旅游业称为“新型旅游业” 。

❶

PART I

城市和它的前工业地区

文章首先谈到,改造复兴的工业地区是组成当代欧洲城市的一个主要部分。那些曾经荒凉和衰退的地区已经转变为能逐步填补城市制造业空缺的有价值的机会点。然而很多时候,更新项目对工业遗产的关注往往会沦为将其“博物馆化”,也就是将这些建筑像古代遗迹那样保进行维护,封存起来,再赋予其纪念性的功能和被游览的角色。此时,文章介绍了另一些比较好的案例,它们并没有将建筑博物馆化,而是都进行了一定的功能置换。

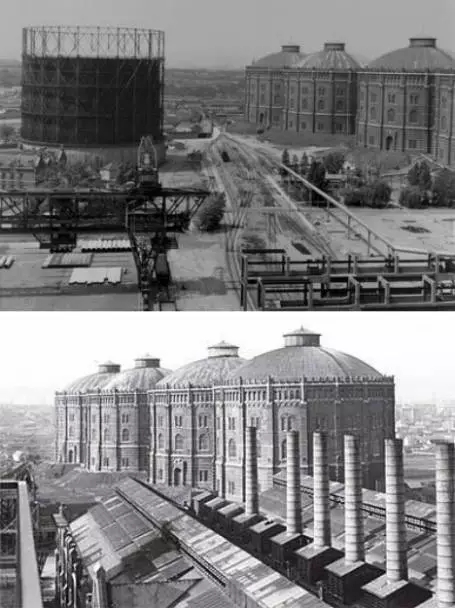

一个较为成功的案例是维也纳的Gasometers,工业遗产被保留和转变为购物中心和高端公寓。

▼

以上一系列的图片清楚地反映了维也纳的Gasometers综合体从工业时期到之后一步步的改造在利用过程。在更新中,其建筑结构得以保留。

而反观中国,中国正经历着和欧洲一样对社会有着很大影响的去工业化,不过两者的转变特征不尽相同。

首先,在中国导致很多工业没落的原因通常是其周围的环境而不是经济。当城市扩张,先前在郊区发展的工业被纳入了城市肌理之中,从而导致了严重的污染问题。这一现象使得政府机关不得不将工厂搬迁而远离城市中心。

其次,在中国对遗产这一概念的定义也有所不同,中国工业遗产的在发展还需要去平衡相关利益者的权利,房产市场和更广泛的城市问题(从对绿地的需求到对当代艺术的日益增长的公共兴趣)等等。与趋向于博物馆化相比,中国的前工业基地更多的和艺术和文化联系在一起。

❷

PART II

旅游业作为工业更新的一种工具

在文中可以读到,作者明确的支持的观点是,当更新项目将独特的新型旅游业看作是发展背后的关键驱动力,它们才能收获经济,社会和文化可持续性上的最理想的结果。

作者认为:“在中国过去的十年中,大量的废弃工厂被关闭,大量被称作单位的前工业据点遗留了下来,等待着被投入使用的机会,我们需要寻求更多的方法去定义它们的未来。开拓再发展地块周边的环境并将其与当地的建筑实体紧密的联系,通过再现城市过去的方式有效的对城市的构建进行再定义,这都是很必要的策略。这些策略并不是抛弃了旅游业这一因素,而是将之与一种新型生产型的环境所结合。这一想法使得和工业遗产建筑有关的特定的旅游业的概念不再如此局限:它们不仅是工业遗迹的考古性的观光点,也是展示和透析当代生产业的舞台。”

作者通过列举了非博物馆化的两大类的工业遗产更新改造方式进一步证明了“新型旅游业”作为工业遗产保护更新的必要性。

❸

PART III

更新方式I:宣传或大事件的纪念性场所

“去工业化和生产业的置换使得城市密度降低,在过去的几十年中,城市中的空洞促成了周边城市的形态,也创造了社会和经济上的分裂。在这样一种城市语境下,那些为新世纪城市发展策略所制定的政策将这些区域视为重置新城市视野的理想区块。将这些原先封闭的地区向公众开放的举措解锁了全新的一个过程,它使得这些被创造出的混合使用的公共空间像是文化和工业的公园、当代的博物馆、田园、广场、地区等任何很难去定义究竟通常意义下是人工还是自然环境的词汇。 ”

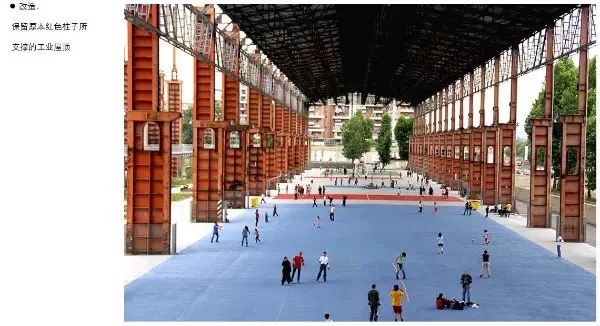

都灵的Parco Dora是在保护原有充满纪念性的结构的基础上再生为灵活的空间容器的一个典型案例。

设计者通过保留原本红色柱子所支撑的工业屋顶的方式,将原址中456,000平方米的废弃工厂改造成了一个大型的,可灵活使用的公共空间。从经济的角度上看,这一发展项目由于可供举办各种不同的公共活动和项目而具有自我可持续性。

▼

不过,文章对它还做了进一步的分析:“当活动规模变得越发无法控制时,最终会危及到公园的盈利性。同时,由于其公共运作性质,以及为当地社区设置的大量配套设施,都可能使这片地区的生产力被持续削弱。”

从这一层面上来说,上海2010年世博会和Parco Dora有一些类似,黄浦江两岸原本是船坞的区域现在被冠上了“城市让生活更美好”的主题,随之而来的是工业外迁的结果和为推动城市更新开辟更多大项目的政治愿景。世博会园区合并了在1865年建立的原江南造船厂,而江南造船厂是中国工业进程的一大重要标杆,其意义相比Vitali对于Parco Dora和都灵来说是不相上下的。所有的江南造船厂片区被设想为一系列的博物馆。

这两个案例表明,只有当前工业地区被赋予“公园”这一概念时不仅限于简单的景观改造升级和引入公共性服务设施时,这一举措对当地的社区才会有积极的作用。

❹

PART Ⅳ

更新方式I:宣传或大事件的纪念性场所

“工业遗产建筑可以轻易的看作为发展投机性私人商业的一种特殊的机遇。但这里,工业遗产保留的逻辑受制于城市密度和设施的规律的制约。”

文章以Lyon Confluence为例,它的前身是一个150万平方米的工业基地,位于里昂南部。强有力的行政机构的建立将原有工业和公共设施所在的环境变成了可利用的空间,在这些空间中,工业建筑得到了再利用。

▼

Dual Coral City

作者例举的另一应对城市复杂性的项目则是通过对工业遗产采用混合战略的方式,使得公共空间成为某一特定地区的再生的契机。

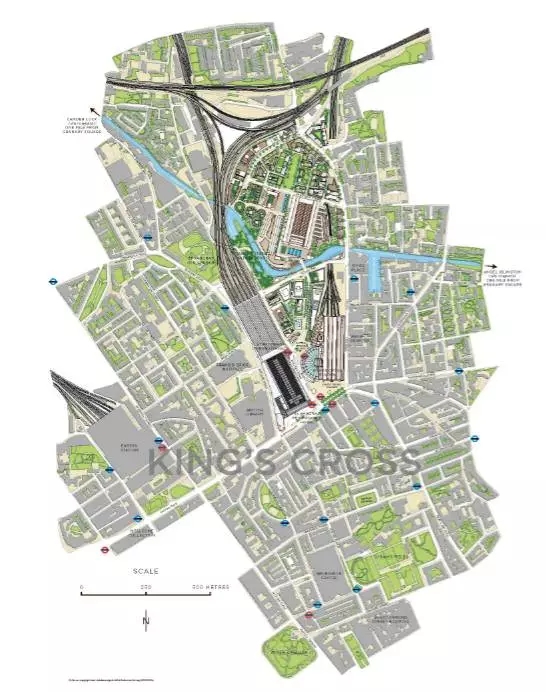

它就是伦敦King’s Cross。除了其核心地理位置之外,其再发展的成功的最重要的特征之一就是私人和公共角色之间的合作。既有公共方也有私人方的三方合作者在项目合作中互相协调,从而使得项目再发展过程中拥有必要的灵活性,这最终也使得项目得以成功的实施。

▼

Bird’s view of the site

▼

Art House

▼

Master Plan

而反观中国,作者认为:“当欧洲的旧工业基地被规划为与城市和居住区分离的地区时,中国原先的单位用地则提供了研究被社会所抛弃的企业机制如何再被纳入当代城市规划的思考中的可能性。如今,之前对生活和生产空间的联合将可能推动当代人创新性的制造和产出,也将对空间内部的功能进行再定义和重新的安排。”

比较和解读以上所讨论的欧洲的案例,我们可以发现,这两个案例可以互补:Lyon Confluence是预测性城市更新的一个优秀案例,它以大力的展现丰富城市生活的文化输出和创造一种混合型的城市模式为特征。而King’s Cross则表明,从经济,文化,社会和空间多个角度来看,对于一条具有潜力的高效可持续的发展之路来说,长期的协商和公共参与在项目中的结合,对待工业遗产的价值的务实的判断,规划方案的灵活性以及可发生活动的功能性和即时多样性都是非常重要的。

❺

PART Ⅴ

文章小结

• 工业遗产和再发展的可持续新模式——新型旅游业

在这些前工业地区中,大范围的生产都从物质层面发生于所谓的创造性的工业,例如艺术,手工业,设计,时尚,电影,音乐和软件业等。这一丰富多样的生产可以,或者从某种角度上说已经成为观光对象之一:在一个后工业化的世界中,“生产的展示”包括了创造性的生产。工业遗产因而被改造为其展示所必要的配景,为这一“生产的剧目”提供一个展示舞台。

综合文章之前所谈到的观点和例举的案例,新型的旅游业对于工业遗产和其发展之路来说,将是一个可持续的新模式。这个模式和这篇文章给我们的启示远不仅限于提供一种手法或者是套路,而是一种在产业升级的现代城市中的新视野,新态度。

参考论文:

《工业区的再生:从欧洲到中国,在旅游和制造业之间寻求再开发的新趋势》(

Regeneration of Urban Industrial Heritage:Redevelopment Trends between Europe and China,from Tourism to Production)

Giaime Botti、Edoardo Bruno、Arturo Pavani

(编辑:俞菲)

.gif)