.jpg)

Architectural Restoration

.gif)

前情提要:

伴随着新古典主义的兴起,罗马考古遗址的修复工地开始活跃。在斗兽场的加固工程中,意大利建筑师斯特恩(Raffaele Stern)和法籍建筑师瓦拉蒂尔(Giuseppe Valadier)的一前一后的两个加固方案分别代表了“史学至上”和“美学优先”两种考虑,预示了现代修复方法的开始。

从事建筑遗产修复一行的人,大多会对《威尼斯宪章》的第九条和第十条烂熟于心:

“任何不可避免的添加都必须与该建筑的构成有所区别,并且必须要有现代的标记。缺失部分的修补必须与整体保持和谐,但同时区别于原作,以使修复不歪曲其艺术或历史见证。”

但凡说到这一句,专家们会不约而同地援引提图斯拱门作为例证:“看到了吗?意大利的同行在19世纪修复提图斯拱门的时候就采用了与原作相区别的材料,并且简化了柱式,但整体又与原作保持协调。”

▼

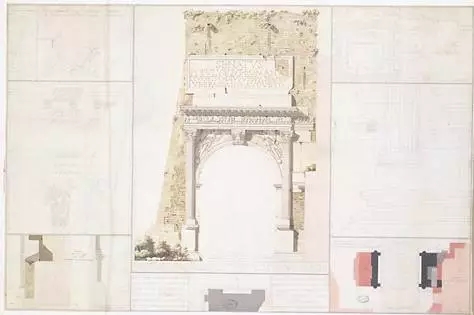

提图斯拱门修复前,piranesi,1756

(http://www.flickriver.com/photos/dealvariis/sets/72157617257849744/)

的确,意大利修复的奠基人博依多(Camilo Boito)也是这么告诉大家的:“我必须要让每个人都觉察到我添加(在原作上)的是现代的作品。这个方法一点儿都不新奇。我们的祖辈早在加固斗兽场、补缺胜利门以及类似的罗马古迹时候就使用了。”[1]

▼

原作柱头与新作 (http://margalli.altervista.org/foro/10.htm)

但,提图斯拱门修复采用的现代手法真的是有意而为吗?

另一方面,比较修复前后的提图斯拱门,重建的比例超过了三分之二,这在一贯谨小慎微的罗马修复工地又是如何被许可的?

▼

提图斯拱门修复前,piranesi,1756

为了找到答案,我们有必要回顾一下整个故事的来龙去脉。

提图斯拱门和罗马帝国众多古迹一样,命运多舛。修造于公元81年的提图斯拱门几经劫掠之后在中世纪成为了弗兰吉帕尼(Frangipane)家族防御体系的一部分,封建领主走后城防体系拆除。提图斯拱门在16世纪时曾被修缮过,随后和Santa Francesca Romana修道院搭接在了一起。18世纪晚期的提图斯拱门残缺不全,加固、改建、拆除的痕迹都留在了它斑驳的立面上。

▼

.jpg)

提图斯拱门最早的图像资料之一 Giovanni Antonio Dosio, 1570

▼

Codazzi Niccolò, Paesaggio con arco di Tito, 1675-1680

▼

Gaspar Van Wittel, Veduta dell’arco di Tito, 1710

修复提图斯拱门的主人公依然是斗兽场修复故事里的斯特恩和瓦拉蒂尔,修复工程始于斯特恩(1817),而完工于瓦拉蒂尔(1823)。

据瓦拉蒂尔所说,自己仅仅是一个施工者,斯特恩在1820年逝世的时候,就已经备好了要装配的石块,他的工作不过是按部就班地完成修复工程罢了。

▼

瓦拉蒂尔修复前对提图斯拱门原始构建的测绘

▼

.jpg)

瓦拉蒂尔绘制的修复图纸

这是瓦拉蒂尔面对红衣主教Pacca事后审查时的托辞,多少有点推卸责任的意思。因为红衣主教并不满意提图斯拱门修复的结果,认为干预得太多,而且有失比例。这样一来,方案的灵魂设计者就是斯特恩。遗憾的是,斯特恩有据可查的图纸或是手稿极其稀少,这令提图斯拱门的修复更加扑朔迷离。

首先,斯特恩是一个偏爱加固而排斥重建的人,这从他在斗兽场案例中使用的巨大扶壁就可窥见一斑。

▼

斯特恩完成的斗兽场东端的加固

斯特恩刚接手这个任务的时候,所提议的方案仍旧是加固,但这方案无论是视觉效果还是可行性都不讨好法国的官员。

这也牵涉到修复提图斯拱门的初衷,如果说斗兽场是因为地震而迫切需要加固的话,那么提图斯拱门则是因为法国在占领罗马期间计划建造的卡比托利欧“考古遗址公园”。

▼

.png)

卡比托利欧花园规划,1813

从规划图上看,法国园林崇尚的形式规整的几何构图彰显无疑。提图斯拱门是公园中的标志性一景。从法国人的审美角度出发,在高大上的皇家园林里放上一个墙头长草、像拄着拐杖老妪一样的提图斯拱门太不体面了。或许若干年以后的英国拉斯金等人听后会点赞,但这绝对迎合不了法国新贵的口味。

颇有意思的是,在1810年,一名拿了法国政府设立的罗马大奖,到罗马实地见习的年轻建筑师Auguste Guenepin也绘制过一份提图斯拱门的现状测绘与修复方案。(罗马大奖Prix de Rome, 1663年至1968年,由法国政府资助本国青年艺术家或建筑师到罗马见习3-5年。)

▼

Auguste Guenepin绘制的提图斯拱门测绘图

实习生的测绘图一丝不苟,复原方案更是无微不至,有的没的都加在了提图斯拱门上。我们可以想象会不会有这样一幕,法国当局听了斯特恩提议的加固方案,摇摇头,狡黠一笑,摊开一张学生作品说道:“亲爱的先生,这才是我想要的。”

▼

Auguste Guenepin绘制的提图斯拱门复原图

甲方说的算,斯特恩只能重新考虑以完形为出发点的修复方案,并着手准备修复的石材。

罗马修复工地经济紧张,原作所采用的材料大理石价格昂贵,只能找(来自于斗兽场)品相稍次但外表相似的石灰华代替(瓦拉蒂尔日记作证)。

从1818年开始,石材的切割与加工全部委托给了一个叫Giuseppe Ravaglini的石匠。如果一切进展顺利的话,工序将是卸下原有的石块并编号,用砖块重新筑造拱门的形状,复位原有石块的同时镶上新的石材。顺序一般自下而上,从基础到柱身、柱头直至顶檐。

然而,1820年斯特恩撒手人寰,官员给石匠的白条打了两年,石匠当然也不是省油的灯,量入为出,化繁为简。

我们可以想象会不会有这样一刻,石匠说:“亲爱的长官,麻烦您预付一部分柱头精加工的钱,我再雕刻,好吗?”

长官双手一摊,说道:“很抱歉,最近战事连连,政府消减了文物保护工程的开支,我们实在拿不出钱了。”

▼

1821年提图斯拱门修复场景L'Arc de Titus, façade ouest en reparation (Taylor et Cresy, The Architectural Antiquities of Rome,1821)

此外还存在一种可能,从施工设计的角度考虑,柱身、柱头只是半成品,所有精雕细琢的活儿要等它们全部被放到预定位置后再进行,根据人在地面上的观看效果对建筑构件进行视差矫正。这样一来,简化的柱身与柱头就再合理不过,完全是营造工序使然。

只可惜斯特恩走了,提图斯拱门的修复成了开放式结局。但哪怕是半成品的石块也总得有一个去处。长官召唤瓦拉蒂尔,无论如何也先装上去,说不定哪天经济好了,再继续加工。

但那一天迟迟没有来,也没有必要来了。

▼

19世纪修复后的提图斯拱门,时过境迁 L'arc de Titus sur la Via Sacra du forumromain, Oswald Achenbach

纵观一波三折的提图斯拱门修复事件,一言以蔽之,是法国贵族带着新古典主义的矫情到了古典主义的源头罗马面对极其窘困的经济条件和人事悲剧迫不得已形成的“烂尾”工程,但它烂得漂亮。

多年后,当大家纠结于法国的样式主义和英国的废墟情结时,回首远方的提图斯拱门,豁然开朗,原来修复可以是这样的,以至于忽略了深层次的工程经济因素。

要知道,修复,从来不是一件奢侈的事。

但是,我们今天以调侃的口吻讲述这个亦真亦假的故事,难道是为了给自己粗糙的修复工程找台阶下吗?宽慰自己那“可识别”的“现代手法”背后对传统的心有余而力不足?

再细想,提图斯拱门的修复依据真的仅仅是一张实习生的手绘?持续了几个世纪的“罗马大奖”培育的法国建筑师何尝不是日本之于中国的“遣唐使”。而在那之前呢,文艺复兴时期意大利建筑师帕拉迪奥绘制的提图斯拱门修复假设,维奥莱对古典柱式的比例的经典诠释……都潜移默化地融于方案,也成为了这一修复能经得起时间检验的关键。

▼

.png)

帕拉迪奥(1508 –1580)的提图斯拱门复原假想

▼

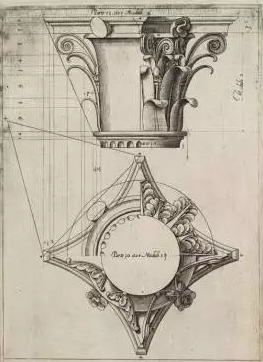

维奥莱(1507 – 1573)所研究的柱头比例,轮廓与简化后的柱头极其相似

至此,提图斯拱门传递的不是现代性,相反,是对传统的膜拜与回归。当我们以胜利者、前进者的姿态凌驾于原作,满怀雄心壮志超越经典,或是想方设法在原作上留下我们的印记时,已经背离了修复的初衷。

正如乔万诺尼(Gustavo Giovannoni)所说:“修复不可急于求成,来自于观察,来自于宁静与耐心的工作,来自于分析与细致的整理,来自于谦卑克己,以至于修复者投入其中并意识到所做之事是为了古迹而非自己。”[2]

修复师和原作的关系好比演员和角色,只有观众记住了角色,他才成功了。

[1] Far io devo cosi’che ognun discerna esser l’aggiunta un’opera moderna. Il sistema non e’ punto nuovo. Cosi’ fecero i nostri nonni negli sproni enormi, che puntellavano il Colosseo, nel sostituire pietre ai membri mancanti degli Archi trionfali, in genere nei restauri degli edifici romani…(Camilo Boito – il nuovo e l’antico in architettura)

[2] L’arte del restauratore non e’ fatta per voli; e’ fatta d’osservazione, di lavoro silenzioso e paziente, di studio analitico e minuziosamente ordinato, di abnegazione umile, che lo spinga a dedecare se stesso al restauro ed considerarlo fatto per il monumento e non per il restauratore.

参考文献:

Paolo Marconi, Il restauro e l'architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito: Marsilio, 3 edizione (22 marzo 1993)

Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation: Oxford, 1999

Derek Linstrum, coup d'oeil retrospectif: Giuseppe Valadier et l’Arc de Titus: Monumentum 25(1), 1982

陆地,方冉,周彬, 论建筑遗产修复中的差异性完形——以提图斯凯旋门为例,新建筑,2007-02-10

又及,曹老师读完,问:“一言以蔽之,可识别修复与烂尾工程的关系到底如何?”我思索了一星期,回答:“还是下期笔记再见吧。”

作者邮箱:diana.duqian@gmail.com

欢迎大家对保护与修复进行交流。

(编辑:俞菲)

.gif)